Eating Disorder Forum : association of treatment and prevention

摂食障害懇話会 治療と予防のための集まり |

|

正常体重でのダイエットの危険性

2.

すぐにはやってこない、痩せすぎの悪影響

痩せすぎであることは、身体的、精神的に、種々の悪影響を与えます。身体的には、無月経、不妊、出産時体重の減少、骨減少症、将来的な骨粗鬆症といったものがあげられます。身体的な悪影響の他には、食物への過度の囚われ、注意散漫、焦燥、倦怠といったメンタル面での悪影響があります。さらに、体重を減らすとその反動で、食べ過ぎや過食傾向につながってしまいます7)。また、骨への影響も無視できません。人間の骨量は、20歳前後に最大に達し(これを最大骨量、Peak

Bone

Massといいます)、その後は、徐々に骨量が低下していきます。特に40歳以降や閉経以降に骨粗鬆症といって骨が脆く、すぐに骨折してしまう状態になることがあります8)。40歳以降に骨粗鬆症になるかどうかは、20歳前後の時点で、どれだけ骨量を最大にできていたか、貯めておけたかが大きいのです8)。普通に栄養を摂取できている状況ならば、カルシウム摂取量、身体的な運動量が骨量を増加させるのに重要です。しかし、それ以前の問題として、低栄養状態や無月経などの影響の大きさが言われています8)。摂食障害を有するとどれだけ骨に悪影響を示すか、数多くの研究があります。

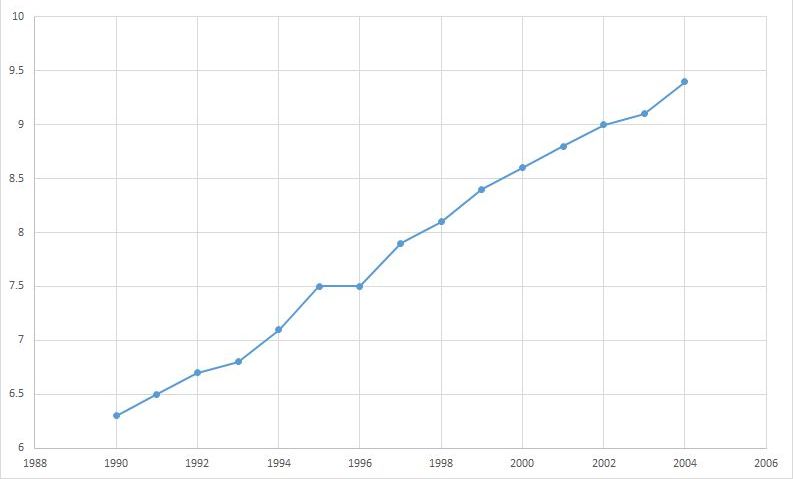

さらに見逃せないのが、日本での20歳代の痩せすぎの増加と同時期に始まった、低出生体重児の増加です。これは他の先進諸国に類を見ない、日本独特の現象です。低出生体重児とは、出生時体重が2500g未満である児のことです9)。その率は、発展途上国支援において、健康改善効果の指標とされてきました。つまり低出生体重児の割合は妊産婦の健康状態の指標でもあるのです。日本では1951年には男児の6.4%、女児の8.3%が低出生体重児でしたが、その後、社会が豊かになるにつれて、1980年には男児の4.8%、女児の5.6%まで低下しました。その後、なんと増加し、2005年には男児の8.5%、女児の10.6%と倍増しました。

図5 低出生体重児

今日の日本では、乳児や妊産婦の栄養以外の健康状態は良くなっています。日本の乳児死亡率は1950年に出生千対60.1であったのが2008年には2.6と、20分の1以下になりました。イギリスの5.6よりも低いのです。妊産婦死亡率も1950年の出産十万対161.2が2008年に3.5となんと、約50分の1以下です。ですから、医療面では格段に良くなっているのです10)。では、低出生体重児増加の原因として、どのようなことが原因として考えられるのでしょう。女性の喫煙率の上昇も少しは関係するでしょうが、妊婦のエネルギー摂取不足、すなわち若年女性の痩せすぎの悪影響は明らかです。妊娠中期、後期の摂るべきエネルギー摂取量(厚生労働省の通常活動レベル推奨エネルギー摂取量)はそれぞれ2300カロリー、2520カロリーですが、浜松医科大学Kubota先生たちの調査によりますと、実際には1600カロリーを下回る量しか食べていませんでした11, 12)。これでは赤ちゃんが育たなくて当然です。妊産婦が太らないでおこうとして、カロリー制限している様子がうかがえます。

2013年から取り組まれている健康日本21の第2次では、妊婦や子供の健やかな健康増進に向けた具体的取り組みとして「適正体重の子どもの増加」が上げられていいます(72ページ)13)。さらに、「妊産婦のための食生活指針」3)では「妊娠期の至適体重増加チャート」、「妊娠全期間を通しての推奨体重増加量」を通じて、上限だけでなく、下限ももうけられたが。これまでの妊婦の太りすぎ注意一辺倒から、痩せすぎにも警らをならすようになりました。

しかし、低出生体重児の率は2015年までの10年間、男児は8.4〜5.5%、女児は10.6〜10.8%と高止まりしたままです(13ページ)14)。

医療環境の改善によって、乳児死亡率が劇的に改善していることからもわかるように、低出生体重児で生まれたからと言って、すぐに死などの最悪の結果は結び付かず、そのため「甘く」考えられがちです。

低出生体重児で生まれることは良いことでなく、当然、種々の神経学的・身体的合併症を伴うことになります15,

16)。新生児時期の「持続性高インシュリン性低血糖症」、幼児期〜青年期に問題となる「SGA(small for gestational

age)性低身長症」などを初め、悪影響は、呼吸・循環・血液・神経・消化管・腎臓・内分泌と全身にわたるのです15)。また、社会的発達に悪影響を与えます16)。

低出生体重児で生まれことの悪影響は、成人になっても続くことが知られるようになってきています。Barker仮説によれば、成人後の心血管障害よる死亡リスク因となるのです17,

18)。HalesとBaker19)は胎生期に低栄養に曝されると省エネ体質、倹約体質(thrifty

phenotype)となってしまい、出生後に「飽食」環境であると省エネ体質とのミスマッチとなり、肥満やメタボリックシンドロームとなりやすいとしました。さらに、受精前の環境因子、胎芽期、胎生期、乳幼児期、学童期の様々な環境因子が、成人期や老年期の健康、NCDsのリスクとなるというDevelopmental

Origins of Health and Disease

(DOHaD)学説20)が注目されています。

これら身体疾患に加えて、低出生体重児と注意欠陥/多動性障害、統合失調症、うつ病といった各種精神障害のリスクでもあります21)。

これまで痩せすぎであることのデメリットを説明してきましたが、もう一つインパクに欠ける内容でした。それは、若年者がカロリー制限によって痩せすぎになると、寿命が縮まるという決定的な証拠が欠けていたのです。それが、図らずも次に紹介するアカゲザルの実験によって、明らかにされつつあります。